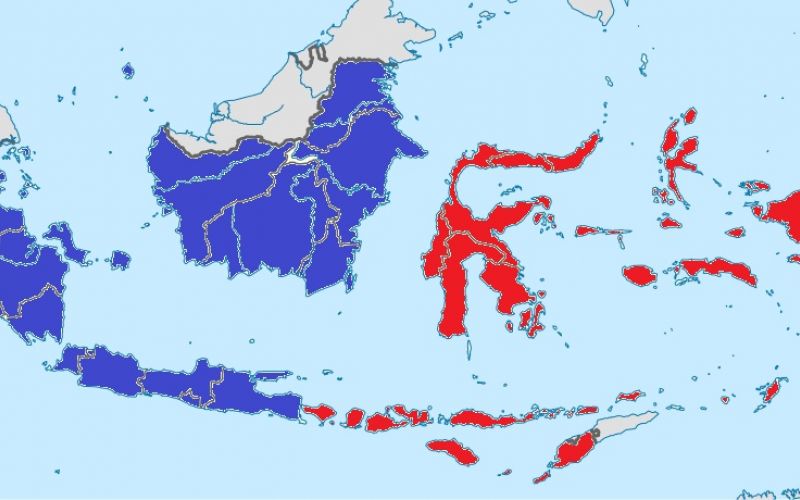

Lebih 30 tahun lalu, di era orde baru, isu pembangunan KTI sepenuhnya didasarkan pada realitas ketimpangan antar kawasan. Dewasa ini, ketimpangan pembangunan tetap saja merupakan realitas yang nyata, di era reformasi. Bila saat ini pembangunan seputar KTI ingin disorot kembali, maka itu suatu pengakuan bahwa selama ini kebijakan pembangunan nasional belum pernah mampu menanggulangi ketimpangan. Di era orde baru, ada semacam pandangan bahwa faktor utama ketertinggalan KTI disebabkan karena terbatasnya infrastruktur pendukung pembangunan di kawasan ini. Sampai kini, di era reformasi, pembangunan infrastruktur KTI senantiasa mendapat perhatian. Namun belum mampu memperbaiki posisi ketertinggalan dan ketimpangan yang ada selama ini.

KTI sejatinya memiliki potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang amat penting bagi kepentingan pembangunan nasional. Sumberdaya alam KTI sudah sangat nyata pemanfaatannya bagi pembangunan nasional. Peran orang-orang yang berasal dari KTI pun demikian, belum lagi jumlah sarjana strata dua, doktor dan guru besar lulusan luar negeri yang tersebar di KTI dengan kapasitas akademik yang mumpuni sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu mengapa tetap terjadi ketimpangan dan tertinggal ? Nampaknya Pemerintah penting menelaah kembali skema kebijakan pembangunan yang dikembangkan selama ini. Oleh karena, bila dalam realitas pembangunan tetap terdapat ketertinggalan dan ketimpangan secara berkepanjangan, itu berarti ada elemen-elemen dalam matrix kebijakan pembangunan yang tidak berfungsi atau tidak mampu difungsikan dengan baik. Jelas sekali bahwa sejak dari implementasi kebijakan pembangunan sudah terjadi kebocoran dan ketimpangan.

Bagaimana mencermati kebocoran dan atau ketimpangan dalam skema kebijakan pembangunan nasional ? Secara umum memang dipahami bahwa hal utama adalah meletakkan kepentingan pembangunan nasional di depan dan sebagai prioritas. Justru disitulah entry point kawasan atau wilayah di tanah air untuk memberi kontribusi pada kepentingan pembangunan nasional. Namun dalam implementasi kebijakannya, ada pameo dalam pembangunan yang mengatakan bahwa ‘what is true at the national level, not necessarily true at the regional level’. Artinya, dalam implementasi kebijakan pembangunan tidaklah sepatutnya menggunakan prinsip one stick for all.

Dalam kaitan ini, setidaknya ada dua hal yang patut diingat. Pertama, kondisi dan potensi perkembangan kawasan dan wilayah di tanah air adalah tidak sama dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kedua, terkait dengan hal pertama ini, yang paling memahami apa yang baik dan benar untuk pembangunan kawasan dan wilayah adalah kawasan dan wilayah itu sendiri. Pengingkaran terhadap kedua hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran dan ketimpangan implementasi kebijakan pembangunan. Hal ini menjadi sangat jelas bila mencermati bagaimana daerah yang secara ketat diatur dan diarahkan dalam penyusunan RAPBDnya. Bahkan dewasa ini dipandang sudah jauh lebih sentralistis lagi dibandingkan era orde baru sebelumnya. Realitas ini memperlihatkan bahwa daerah, yang kemudian terakumulasi pada skala kawasan dan wilayah, dipandang tidak memahami bagaimana kepentingan pembangunan nasional itu diwujudkan di daerahnya. Suka atau tidak suka, ini adalah suatu perlakuan ketidakadilan kepada daerah, kawasan ataupun wilayah.

Lalu dengan realitas seperti diatas, kemudian kita ingin membahas tentang politik kesejahteraan ? Politik, dalam makna kebijakan, dan kesejahteraan, dalam makna sentuhan kepentingan kehidupan kepada masyarakat luas, nampaknya terlalu sulit menemukan basis realitasnya saat ini. Apalagi sudah menjadi kesepahaman luas, mulai dari kerangka pemikiran teoritik sampai kepada tataran praktikal, cenderung absurd saja bicara tentang kesejahteraan bila keadilan belum ada gambaran wujudnya. Strata kebijakan di Indonesia memiliki rentang yang terlalu panjang bila ingin dipikirkan pada tingkat nasional untuk bisa menjangkau kehidupan masyarakat luas. Seperti apapun politiknya, betapapun baik formulasinya, akan cenderung menjadi pemanis bibir belaka.

Kesejahteraan lebih dekat wujudnya pada hadirnya kewenangan otonom yang bisa dikembangkan di tengah masyarakat itu sendiri. Dan disinilah letak persoalannya, oleh karena esensi otonomi dewasa ini hanya lebih didekatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan pada masyarakat di daerah otonom. Itupun, bagi daerah otonom sudah diperlakukan berbagai aturan dan ketentuan yang secara ketat mengikat, sehingga sering disimpulkan sudah terjadi resentralisasi.

Pemerintahan daerah saat ini semacam terperangkap untuk lebih banyak memikirkan tubuh pemerintahannya sendiri ketimbang masyarakatnya. Ruang untuk berkreasi dan berinovasi semakin terbatas, ditambah lagi keterbatasan ruang fiskal. Masyarakat luas dituntut dan ditantang untuk mampu menemukan sendiri makna kesejahteraannya. Meskipun tidak berarti bahwa sejauh ini pemerintahan daerah benar-benar telah absen dalam berbuat untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan segenap keterbatasan yang dimilikinya, masing-masing pemerintahan daerah otonom tetap berinisiatif bahkan mencatat prestasi untuk menyentuh kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sejatinya politik kesejahteraan lebih patut didelegasikan ke daerah, untuk bersama-sama masyarakatnya sendiri merumuskan kesejahteraan yang mampu diraihnya.

Masyarakat lokal di KTI, masing-masing telah sejak lama memiliki sistem nilai sendiri tentang kesejahteraan. Apa yang mereka butuhkan dari skala nasional cukup sederhana, yaitu beri ruang dan ciptakan rasa adil. Inilah esensi kebijakan yang telah sekian lama didambakan di KTI.